從疫情中的人員流調看工業互聯網的要素

通用電氣數字集團 余思源

新冠肆虐已經兩年多,世界上大部分國家已經無奈躺平,只有中國仍然堅持動態清零的道路。但是,隨著病毒頻繁變異,傳播力日益增強,全國多個城市被迫采用封城等極端措施,嚴重影響群眾的日常生活和企業運營,給國民經濟帶來沖擊。

既然選擇了這條艱難的動態清零之路,那么除了咬牙堅持以外,如何減少這條路所帶來的次生傷害,則是我們必須考慮的問題。我們以其中一個“人員流調”問題作為用戶痛點,發現它也是工業互聯網重點關注的要素。

目前市面上已經有一些相似的應用,例如蘋果手機中的“暴露通知” ,日本的COCOA,新加坡的“合力追蹤”等。它們的基本原理是近距離接觸的雙方都啟用該功能后,兩部手機將通過藍牙交互記錄一條“接觸“事件,接觸時間和距離將加密保存在各自手機中。如果一段時間內接觸雙方沒有感染新冠,數據將自動清除;如果對方被診斷為新冠確診或疑似患者,在經過對方同意后,他的加密標志將上傳至服務端,然后所有他接觸過的用戶將收到提醒。

這種方案的優點是僅記錄用戶之間的接觸“事件“,無地理信息,注重隱私保護,同時需要記錄的數據量也很少。但由于缺乏地理信息,無法了解確診人員訪問過哪些場所,而從無法判斷是否需要對某些場所進行必要的消毒甚至管控處理。

以下筆者試著從數據的準確性,及時性,可行性,透明性,數據信任,異常處理,數據安全與隱私保護這幾個方面來闡述如何引用工業互聯網來進行疫情中的人員流調。

準確性

錯誤的數據還不如沒有數據。

工業互聯網的一個核心要素就是減少手工錄入的信息,直接從設備中采集準確的數據。人可能會犯錯,可靠運行的設備只會按照要求上傳準確的數據,不會抱怨,超時工作也不會要加班費。

當前發生疫情時的流調方法還是以通訊基站定位,場所碼記錄,人員訪談,人工查看監控錄像等為主,其結果是費時費力,既可能會遺漏個別人員造成疫情擴散,更大的可能則是擴大影響范圍,例如整個小區或樓棟被迫封閉管理,帶來不必要的衍生問題。

如果有這樣一套基于工業互聯網的人員跟蹤系統,其邊緣側安裝在智能手機,手表,手環等可以隨身攜帶的設備上,無論在室內或室外,定時將每個人的地理位置(經緯度,海拔高度等)上傳到平臺上。突發疫情時系統可以精準跟蹤到相關人員的歷史位置,再結合監控視頻記錄的個人防護用品的佩戴情況,以此來自動判定相關人員屬于密接或次密接,判定場所是高風險還是中風險。

用準確的數據來進行流調,才能真正做到精準防控。

及時性

疫情防控要刻不容緩、以快制快。

數據的及時性包括兩個方面,其一是數據采集的頻率要足夠快。

依據《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》規定的密接人員判定標準之一,密切接觸者指從疑似病例和確診病例癥狀出現前4天開始,或無癥狀感染者標本采樣前4天開始,未采取有效防護與其有1米內近距離接觸的人員。基于此規定,該人員跟蹤系統定位精度必須小于0.5米,再結合普通人的步行速度約每秒1米,則此系統的采集頻率需在500毫秒以內。

另一方面,發生疫情時,系統需快速找出并判定所有的密接人員。通過對確診人員的精準追溯,在三維空間生成一幅時間跨度為4天,直徑為1米的時空隧道。以此隧道為基準,所有在特定時間曾經進入過該隧道的人員可被判定為潛在的密接人員(時空伴隨者)。然后再基于密接人員的時空隧道,判定次密接人員。經過這一套系統的輔助,加快對密接和次密接人員的判定,及時限制這兩類風險人員的流動,而從降低疫情擴散的風險。

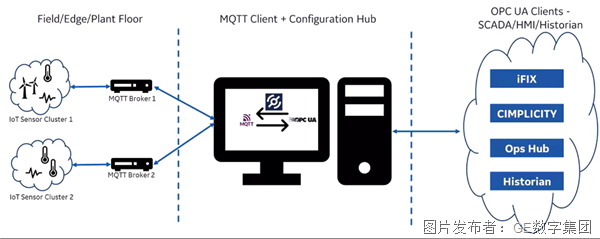

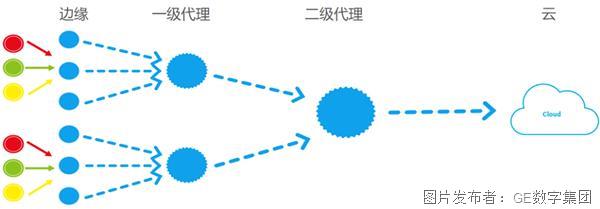

不能想象,此類系統一旦上線,必然承擔海量數據的接收,存儲,提取和管理的壓力,同時還需要考慮網絡延遲和中斷帶來的數據缺失。我們建議采用邊緣+代理+云的三合一方式來傳遞數據,邊緣側可以是智能手機,代理端可以架在通訊運營商的機房或者小區/單位/物業的監控中心,同時邊緣側和代理端都具備數據緩存和斷點續傳的能力,復雜場景下還可擴展到多級代理的架構,如下圖所示。

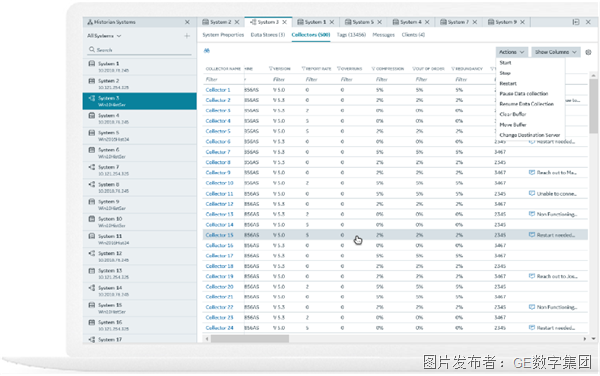

GE數字集團的Proficy Historian非常適合這種架構,Historian Linux版可以部署在邊緣側,它對資源消耗少,硬件適配性強,滿足邊緣側低功耗和型號復雜的要求;Historian Windows版則可以部署在代理端,支持最多99臺服務器的高可用架構和一億個標簽的海量數據存儲;而Historian for Cloud版是云原生部署,可根據數據量靈活擴展,支持多節點和多時區數據復制,零停機更新升級,同時提供豐富的接口(例如REST,OPC UA)對外發布數據,以適應發生疫情時需要的高效查詢和快速建模。

可行性

此系統從應用的角度面臨兩大挑戰,定位精度是否足夠,海量數據如何傳輸和保存。

1 、定位精度問題

在室外環境下,全球定位系統(GPS)、北斗定位系統(BDS)等全球導航衛星系統已經可以提供米級的位置服務,再結合智能手機提供的基站定位,WIFI,藍牙以及近來流行的超寬帶(UWB)定位技術,可以做到室內10cm內精準定位。

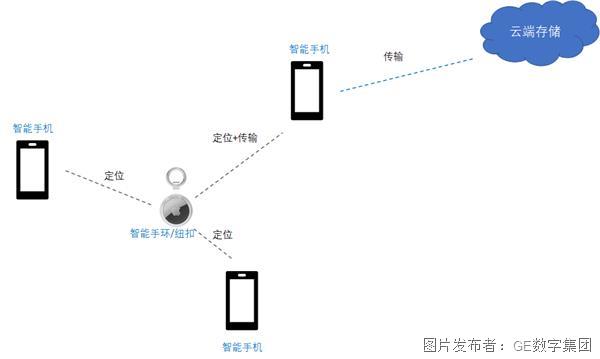

對于老人和孩子這類無智能手機用戶,建議推廣一些智能手環,智能紐扣(參考蘋果Air Tag)。它們沒有GPS和通訊模塊,無法直接向平臺發送定位信息,但是其內置UWB芯片,以周圍智能手機的位置為基準來定位,然后通過藍牙模塊,以手機為中繼,借助它們的通訊模塊向平臺轉發人員和位置信息。

2、數據存儲

每人需要保存三個字段,分別是經度,緯度和海拔高度,均為浮點型。上文說到采樣頻率為500毫秒,那么一天的數據量為3*2*60*60*24 = 518,400條。可能有人會擔心數據量太大,但是這種情況在工業領域早已有成熟的應用,那就是Historian中的“逢變則存”數據壓縮技術,如果一個人在原地沒有移動(例如上床睡覺),我們只保存其“靜止期”開始和結束的兩條記錄即可,而且該壓縮技術可以部署在邊緣側,這意味著不僅是數據存儲量,連數據傳輸量也可以大幅下降。

從另一個角度來考慮,根據《2020年中國人健康狀況報告》,2020年中國人每日人均步行5927步,我們再保留一些余量,那需要存儲的數據量約每天3*10,000=30,000條,僅僅是原有計算方式的5.8%。

如果考慮到大多數情況下我們都在走直線,其坐標的經度和緯度呈線性變化,我們可以應用Historian中的螺旋門算法,對每一段直線行程僅需要記錄其開始和結束的兩條記錄,則該數據量還可以大幅度壓縮,我們暫估僅保留原有的20%的記錄,則每天數據量為30,000*0.2=6,000條。

目前流調是要求調查發病的前4天內的行程軌跡,再考慮一些特殊情況,系統僅需要保存8天內的數據即可,即8*6,000=48,000條。數據過期即銷毀,減低系統存儲量,提高查詢效率,也減少泄漏的風險。

透明性

數據透明就是建立信任。

在尊重數據所有權以及相關法律法規的前提下,及時向相關人員共享數據。一旦發生疫情,流調人員可以隨時訪問這類數據,方便地創建時空隧道,快速生成密接和次密接人員關系圖。同時也需要及時將判定結果和判定依據(發生時空伴隨的時間和地點)發送給受影響人員,適當的信息披露有助于大家的理解和配合。同時,結合多人的時空隧道交錯情況,綜合判定中高風險場所,及時推送給相關管理方,作為其后續管控措施的依據。

同時,對于可能存在風險的地點應向公眾或第三方地圖公開,以便普通人群及時調整其出行路線,降低后續感染的風險。

部署在公有云上的工業互聯網平臺,能夠根據用戶訪問量動態擴展,兼顧常態化管理下的輕量級訪問,以及疫情發生時短期內涌入的高并發訪問的需求,為所有人提供及時的信息。

數據信任

信任本質上是一種安全感。

目前各地自行制定標準,其中涉及跨地區人員的管理差異很大。即使在甲地被賦綠碼的人員,進入乙地后會被當地的市,區甚至街道層層加碼,讓大家無所適從。

我們認為造成這種現象的本質是信任問題,乙地管理方對甲地發布的數據不信任,認為其可能有缺失,于是對甲地的數據增加額外條件,為兩地來往交流帶來不便。

顯然,如同現在百家齊放的工業互聯網平臺一樣,如此復雜且龐大的系統很難全國共用一套平臺,各地獨立實施各自的人員跟蹤系統。此處我們呼吁建立一套人員跟蹤系統的國家標準,上文提出的數據準確性,及時性和透明性等都是標準涉及的范疇。任何系統只要滿足該標準,都可以得到第三方(其它地區的疫情主管部門)的信任并作為其對人員管理的依據。

我們欣喜地看到各地已經開始共享核酸檢測信息,也殷切地期待大家能以同一套標準來判定受影響人員和場所,并以安全可靠的方式向外部發布數據。

異常處理

出現問題不可怕,怕的是視而不見。

任何系統都不可能是完美的,一旦發生系統的誤判,系統必須考慮異常流程的處理。

受影響的時空伴隨者可以提交其相關證據,證明其本人與相關時空隧道無交集,再結合最新的核酸檢測結果,經人工復核后,及時解除對其管控,允許回歸正常生活。

同樣,在設計這樣的一套工業互聯網架構時,與其花大量的精力,將數據準確性提高百分之一,還不如考慮當發生數據異常時,如何參考第三方的可信數據,對數據進行修正和完善。

數據安全與隱私保護

保障數據安全是國家戰略。

有人會擔心這樣的系統會泄露個人隱私。首先風險肯定是存在的,這是我們在享受便利的同時帶來的負面影響,就像大家在網購時提供的收貨地址和聯系方式一樣,是否值得?其次,通過嚴格的法律法規,高等級的數據存儲和訪問控制,及時徹底且不可逆地刪除過期數據,數據安全是可控的。目前,工信部已指導出臺《工業互聯網安全標準體系》,正在推動《互聯網平臺企業網絡安全防護規范》國家標準立項,加快研制平臺安全防護、測試評估、能力評價等10多項行業標準,我們很有信心做好這方面的工作。

其次,該系統應僅在用戶處于公共區域(例如寫字樓,工廠,商場,醫院等)時上傳數據,而對于私有區域(例如家,辦公室等)則禁止發布任何信息,保護隱私的同時也降低了數據量。

不同用戶的現狀不同,對工業互聯網的需求也不盡一致。這套人員跟蹤系統也是如此,系統早期可能會面臨只有部分人參與并上傳數據的情況。對此系統管理上也要一分為二,對于參與的人員,按照防控方案中一米線的標準進行判定,而非參與人員則延用當前的判定規則。

退一步講,即使常態化管理時無需如此嚴格的人員定位和跟蹤,對于那些已經發生局部疫情爆發的城市或地區,則不妨考慮該系統作為應急管理的一部分。

后 記

本文從工業互聯網的角度嘗試進行人員流調,為實現“精準防控”盡一份力。當然,我們也知道任何信息化系統都只是輔助,真正戰勝疫情的方法是積極開發疫苗和特效藥,以及人人養成良好的衛生習慣。

希望這套系統永遠待命!

提交

Proficy軟件亮相國際智能制造論壇,以工業數據為核心賦能企業提高生產力

MQTT與OPC UA的物聯網對話

GE數字集團的Proficy Historian 2023

預見智能制造,GE Digital亮相2023第十七屆北京國際工業自動化展覽會

GE Digital云端制造執行系統(MES)可降低30%的總擁有成本

投訴建議

投訴建議