每一個汽車零部件,都可能有高精度三維掃描儀的質量把關

隨著生活消費升級,人們對車的要求越來越高,車企的競爭也日益激烈,新車型迭出。汽車廠商對汽車的造型質量、做工等要求越來越高。車企及零配件廠商在生產、裝配、檢測等環節努力改進,以提升產品精度與質量。

汽車零部件種類繁多,且呈現形狀復雜、曲面多、孔位細節多的特征,在設計端、模具制造、沖壓成型、焊裝、首件檢測、系列檢測等環節,需要高精度、高效率、檢測結果直觀的質量控制方式。

新拓三維自主研發的XTOM工業級三維掃描儀在汽車零部件行業有著成熟的應用,以下用幾個典型的檢測案例,介紹XTOM三維掃描在汽車零部件檢測上的具體應用。

汽車四門兩蓋檢測

汽車車身四門兩蓋包括前車門總成、后車門總成、發動機罩總成、后背門總成(或行李箱蓋總成),及其附件總成,作為車輛的覆蓋件,其裝配質量及密閉性至關重要。

汽車四門兩蓋鈑金件,對整車的結構、裝配、使用性能、安全等方面有著重要影響,這類鈑金件屬于關鍵部件,需要在生產過程中對其尺寸精度和質量加以控制。新拓三維XTOM工業級三維掃描儀有高速掃描、精細掃描、大面幅掃描、深孔掃描等多種掃描模式,能適應多種汽車零配件工況掃描,符合四門兩蓋鈑金檢測需求。同時,XTOM三維掃描儀擁有高精度,600 mm × 450 mm的掃描面幅,掃描精度與速度穩定可靠。

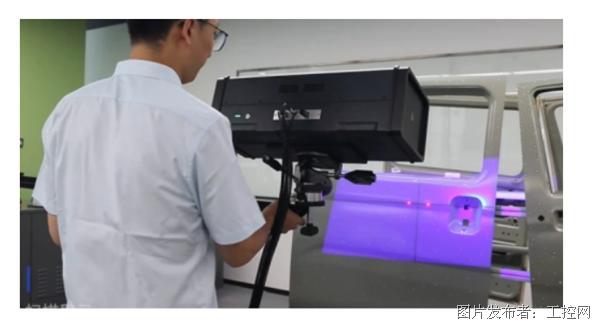

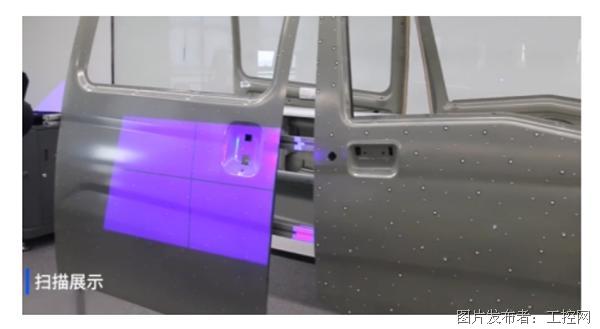

以汽車后車門鈑金三維檢測為例,車門鈑金尺寸略大,有很多自由曲面、孔位細節,XTOM三維掃描儀能夠快速還原這些細節數據,再與CAD數模比對即可分析出變形情況,并輸出尺寸偏差檢測報告。

汽車車門掃描檢測數據

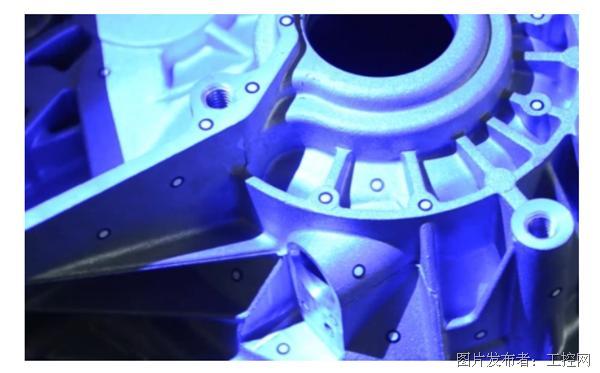

汽車沖壓模具檢測

沖壓模具制造要求加工精度高,模具的工作部分一般都是二維或三維的復雜曲面,而不是一般機械加工的簡單幾何體。汽車沖壓模具的檢測難點主要在于面偏差與角度的測量,傳統的卡尺及限位檢具測量方式無法準確反映任意一點的偏差尺寸,角度不易調整。

但這些難點對XTOM工業級三維掃描儀來說并不是難事,XTOM掃描通過與攝影測量相互配合使用,攝影測量保證大尺寸沖壓模具的整體精度,XTOM三維掃描則控制模具的局部誤差在允許范圍之內,并獲取模具的完整三維數據,包含所有角度細節,對物體表面無損傷,整個三維過程簡單高效。

汽車沖壓模具檢測數據

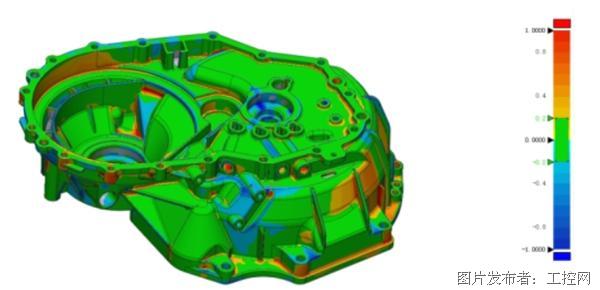

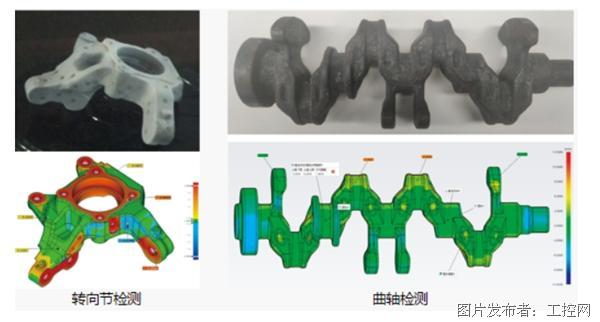

汽車動力零配件檢測

動力總成系統作為汽車的"心臟",是車輛生產制造過程中非常關鍵的環節,其質量把控非常嚴格。視覺檢測是動力總成零部件重要的質量把控手段,無論是整車平臺的發動機變速箱殼體,還是動力傳輸的曲軸和轉向節,對輪廓復雜的零部件產品進行尺寸偏差檢測絕非易事。

然而,對于形狀復雜的零部件,接觸式測量方案測量耗時,且出檢測數據結果慢,零部件上的尺寸只能檢測局部的點;高精度XTOM三維掃描儀可以實現全尺寸表面測量,獲取高質量的三維數模,實現零部件全域偏差測量,可進行幾何標注和公差分析,輸出完整、清晰的測量報告。

汽車車燈注塑件檢測

為適應汽車輕量化的需求,汽車車門外板、擋泥板、座椅支架、手柄、車身內外飾等采用塑料為原材料。且注塑件尺寸較小,傳統方案使用三坐標打點檢測,耗時略長。

從注塑件原型開發到首件生產測量、部件分析到精密裝配,這些質量檢測任務都可以通過XTOM三維掃描儀完成,在保持掃描精度的同時,整個掃描及數據處理過程非常快捷。掃描得到的數據與CAD數模對比,即可生成直觀的檢測報告,得到尺寸偏差,用于質量控制并改進生產工藝。

車燈注塑件檢測數據

門把手注塑件檢測數據

新拓三維XTOM工業級三維掃描儀為車的四門兩蓋鈑金件、汽車動力零部件、汽車結構內外飾零部件提供精準的數據模型,使汽車零部件的產品開發與質量控制過程更為精確、高效,助力汽車零部件廠商提高產品質量,增強市場競爭力。

移動式與自動化掃描-應用形式

移動式三維掃描應用

在移動支架上,XTOM三維掃描儀可自由移動,靈活地對零部件進行掃描。通過單一幅面掃描后,通過移動零部件轉臺,調整掃描區域,對掃描未覆蓋到的區域進行測量,所有掃描數據都會被自動拼接,形成一個完整的三維數據模型。

小批量自動化掃描應用

ROT-5M型自動化藍光三維掃描,外形小巧精密,方便移動部署,配備專用夾具的固定孔,通過軟件的測量分組功能或專用夾具便捷的完成底部數據采集,可實現待測工件的360度無死角自動測量。產品全系支持檢測分析功能,適用于精密零部件及3C數碼產品的快速自動化測量。

全自動化測量應用

TransForm-ROB系列全自動化三維掃描,配備機械臂,測量臺方便安裝專用夾具的固定孔,通過軟件的測量分組功能或專用夾具便捷的完成底部數據采集,可實現待測工件的360度無死角自動測量,適用于中小型部件的線旁快速自動化測量。

提交

2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉

禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章

從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新

漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線

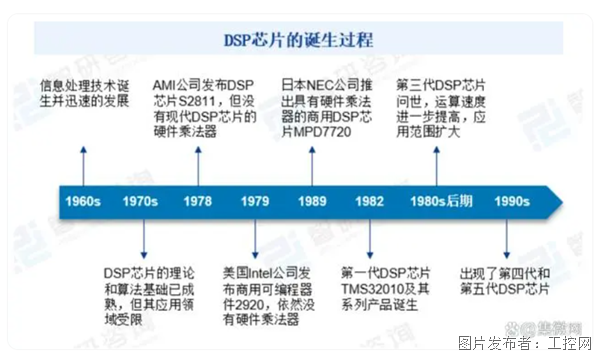

DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?

投訴建議

投訴建議