筑牢企業數字化轉型的“底盤”,浪潮云ERP呈現出怎樣的全景圖?

每隔一段時間,管理軟件領域都會把ERP是否過時這個問題拉出來討論一番,尤其在云計算加速落地的今天更是如此。別說ERP,就連云ERP這樣與時俱進的提法也被不少人視為不合時宜。

但有趣的是,在服務企業數字化轉型這件事上,卻少有管理軟件企業拿出殺手級的產品出來,大多都是以“某某云”的名稱籠統地加以描述。對于用戶而言,這樣的描述并不直觀,因為在他們看來,只有像阿里云、華為云、浪潮云這樣,提供基礎設施即服務的企業才更適用這一描述。

只有將服務產品化、產品具象化,才能讓客戶分分鐘記住你的產品特性。在企業管理軟件層面,盡管新技術的發展和應用層出不窮,但還沒有一個詞能夠完全替代ERP;相反,在云計算的新時代,用云ERP更能讓客戶一目了然。

因此,面對洶涌而至的企業數字化轉型熱潮,浪潮堅定選擇了云ERP作為自己的發力點,并逐漸構建起以云ERP為核心的全產品線。借助浪潮內部形成的小生態和外部的數字化轉型大生態,浪潮已經為企業描繪出一條從企業上云到數字化轉型再到智慧企業的轉型升級路線圖。

對此,浪潮集團執行總裁王興山強調,企業數字化轉型勢不可擋。數字化轉型不僅僅是技術問題,還觸及并改變企業的各個方面,應以ERP進化為支撐,聯動“云”和“數”兩大驅動力,構建“企業大腦”,推動企業管理變革與創新,最終成就智慧企業。

順應企業上云需求 浪潮云ERP筑起矩陣式產品體系

近日,工信部印發的《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》提出了企業上云的工作目標:到2020年,云計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及,全國新增上云企業100萬家。可以說,企業上云已經成為企業實現數字化轉型的重要抓手和必經之路。

說到企業上云,就必須要注意這樣一個細節,所謂企業上云,不僅僅是按需租用存儲、計算、網絡等基礎設施資源那么簡單;而是要真正實現設計、生產、營銷、辦公、財務等的業務上云,只有這樣,才能真正提高企業經營管理水平,推動業務和服務模式創新。

浪潮集團執行總裁王興山

不過,企業上云也并非一蹴而就,王興山就表示,對于大型企業而言,雙模IT架構是這些企業實現數字化轉型的前提。這里的雙模IT,包括“穩態”和“敏態”兩個層面,“穩態”是指以高穩定、高可用的技術性IT支撐企業傳統的業務流程和監管需求,“敏態”是指以高靈活、高擴展創新型IT幫助企業突破業務創新。

雙模IT的提法與混合云如出一轍,畢竟,在大型企業上云的過程中,雙模IT的方式在未來相當長的一段時間都將持續存在。為此,浪潮云ERP打造了新一代大型企業云服務平臺——GS Cloud,并在此次Inspur World大會上亮相,為支撐大型企業數字化轉型注入新的動力。

據了解,作為基于全新一代計算架構的云平臺,浪潮GS Cloud采用了微服務、DevOps、容器技術等為代表的云原生基礎架構,支持雙模IT及混合云模式,為企業提供財務共享、智能制造、數字營銷等6大核心應用以及人力云、采購云、協同云、差旅云、稅管云5大公有云。不僅如此,浪潮GS Cloud還以低代碼+高控制力雙引擎平臺支撐企業應用開發與演進,賦予企業快速試錯,技術賦能、持續創新等能力。

從這一平臺特性可以明顯看出,浪潮GS Cloud既為企業“敏態”應用提供了公有云服務,又可對企業生產、制造等“穩態”應用提供私有云、穩速IT,實現對“敏態”和“穩態”業務的兼顧。相比較而言,用友在全面云化之后,針對大型企業的NC6平臺已經較少提及;而金蝶全新推出、面向大企業的戰略級產品金蝶云蒼穹,號稱國內首款“云原生架構”,與浪潮GS Cloud有異曲同工之妙。

除此之外,在此次Inspur World大會上,由浪潮與Odoo合作,融合了開源PaaS+SaaS的全新中小企業云平臺——PS Cloud也全新亮相,在Odoo原有模塊基礎上,結合國內人員習慣發布47個中文模塊。PS Cloud除了采用分布式架構,支持微服務、容器服務、DevOps等為代表的云原生基礎架構外,最大的一個特點便是開源,開源為PS Cloud賦予了開放、共享、敏捷等諸多特性,這對于中小企業用戶、合作伙伴和開發者來說,無疑是一大福音。

面向小微企業,浪潮則以云會計、云進銷存等在線產品為依托,打造了SaaS應用云平臺,讓小微企業不用安裝、維護、升級,即可通過互聯網平臺解決財務、業務等的需求痛點。這樣一來,浪潮面向小微企業有SaaS應用云平臺、面向中小企業有浪潮PS Cloud、面向大型企業有浪潮GS Cloud,一個以云ERP為核心的矩陣式產品體系已經全面建立起來,這不僅有助于浪潮發力不同規模、不同行業的企業數字化轉型,對于基于此構建企業服務生態也是至關重要。

浪潮云ERP

從平臺到生態 浪潮要與合作伙伴共建云ERP數字生態

對于浪潮來說,構建起面向不同規模企業應用的云平臺,只是推動企業數字化轉型的第一步;在此基礎上,如何構建基于云ERP的數字生態,才是真正落地云ERP的關鍵所在。尤其在數字化轉型逐漸進入深水區的今天,越來越多的企業認識到,要全方位滿足企業的需求,必須要借助生態的支撐,而在這方面金蝶卻鮮少提及。

那么,與用友等軟件企業提及的生態相比,浪潮有什么不一樣呢?在筆者看來,這種差別主要體現在以下幾個層面:

首先,用友是專注在企業應用服務領域,他們所構筑的生態同樣也是針對應用層面的生態;而浪潮所涵蓋的生態范圍更大、更廣。在Inspur World大會上浪潮表示將根據自身產業布局,構建云中心、云服務、政府數據運營,以及愛城市網、智慧城市運營服務、云ERP等6大生態,由此可見,云ERP生態是這一大生態的重要組成部分,未來,云ERP生態還將與其他幾大生態緊密協作,創造出更大的價值。

其次,浪潮擁有服務企業信息化30余年的時間經驗,在構建云ERP數字生態時引入了開源模式聚合企業服務應用,帶動伙伴發展,通過與伙伴共建、共享、共贏,鑄造中國企業服務全新生態。比如浪潮與Odoo的合作所打造的就是一個開源的生態,這在中國傳統管理軟件領域極為少見。在開源這一大的產業趨勢下,未來依托開源的產品和服務也將逐漸成為企業應用的主流,屆時,浪潮云ERP也將受益于這一生態。

第三,浪潮技術研發能力強,已獲國家重大專項認可。在今年6月份科技部公布的國家重點研發計劃立項名單中,由浪潮牽頭申報的“面向智能制造的軟件自動構造”項目,從眾多競爭團隊中脫穎而出,獲得國家重點研發計劃“變革性技術關鍵科學問題”重點專項立項支持。該平臺建成后,可與浪潮工業互聯網平臺等融合,提升工業APP的構造能力,同時整合制造商、軟件商和創客等工業互聯網上下游協作伙伴,構建合作共贏的工業互聯網生態體系,成為制造業轉型升級的重要技術支撐。

有了這樣的基礎作為支撐,浪潮云ERP在構建面向企業服務市場的生態時,無疑有了更強有力的競爭優勢。以正式上線運營的浪潮云ERP應用市場為例,為了打造開放包容的云ERP生態體系,并成為集伙伴入駐、用戶企業應用服務的入口,浪潮云ERP市場已經匯聚了企業應用服務、大數據服務、云平臺服務、行業云服務、云解決方案等8大類企業服務,可以為大中小微企業提供一站式云解決方案。

王興山透露,未來兩年,浪潮將發展1000家營銷伙伴,聚集10000個開發者,開發20000個SaaS應用,為200萬家企業提供云服務。

在筆者看來,對于一家企業而言,完善的矩陣式產品架構體系將決定企業未來3年的競爭力,而一個良性運轉的生態系統則有望幫助企業在3年乃至5年之后獲得長足的發展和持續的競爭力。比如,以浪潮與Odoo聯合打造的開源生態為例,這一戰略布局的意義一定不在近幾年,而是隨著時間的推移,開源逐漸成為變革整個行業的力量,屆時浪潮云ERP開源生態的價值才會真正顯現出來。

從落地實踐到形成方法論 浪潮云ERP的目標是打造智慧企業

一直以來,浪潮都是以服務高端、大型企業見長,并在這一過程中積累了世界級的數字化案例庫。如今,浪潮已經幫助中國交建、中國中鐵、中國鐵塔、中國節能、中儲糧等一系列“中字頭”企業實現數字化轉型;同時包括東阿阿膠、百果園、魯花集團、呷哺呷哺、奧克斯、方太等在內的多家知名企業也選擇了浪潮作為數字化轉型的合作伙伴。

在服務企業數字化轉型過程中,浪潮也逐漸形成了一整套自己的理論體系。

在浪潮看來,企業上云成為新趨勢,云數進一步融合,企業數字化轉型正在加速。工業互聯網成為企業數字化轉型的重要支撐“底座”,借助上云,可以實現與客戶、供應商的廣泛連接,將企業流程由內部延伸到整個產業鏈,加速數據端到端的銜接,業務端到端的協同,價值端到端的傳遞。

事實上,企業上云是數字化轉型的必然路徑,但并非最終目標,企業數字化轉型的目標是打造智慧企業。回顧企業應用新技術的歷程也可以清晰看到這一點:從早期的企業信息化到今天的數字化轉型,企業應用新技術的寬度和廣度都大大增強,企業在這一過程中也越來越走向智能化、智慧化。

但正如王興山所說,企業推進數字化轉型的程度參差不齊,對于不同企業來說,關鍵環節提升、融合擴展、全面轉型是不同階段轉型的重點。數字化轉型應從重塑客戶體驗,運營數字化、智能化,顛覆式創新三個方向切入。在筆者看來,這不僅僅是數字化轉型的切入點,同樣也是實現智慧企業的關鍵所在。

結束語:浪潮云ERP所承載的是推動企業應用系統的云化,是從業務角度推動數字化轉型,這與從IT基礎設施層面推動企業上云有著明顯區別:應用系統更加復雜,也更加個性化。正因為如此,浪潮云ERP真正從“云原生”的角度構建起完整的產品矩陣,并充分融合了生態伙伴的力量,這對于幫助中國企業通過數字化轉型邁向智慧企業意義可謂重大。

提交

2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉

禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章

從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新

漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線

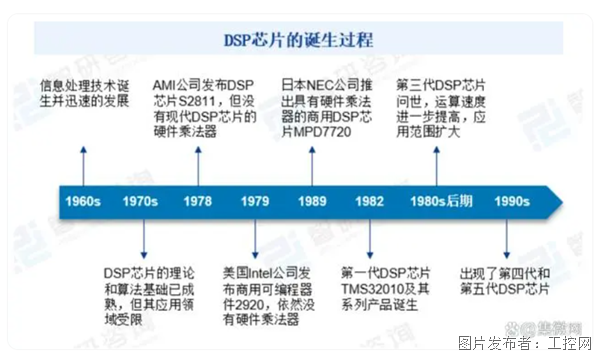

DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?

投訴建議

投訴建議