發改委發布西部物聯網物流等重點專項(附《通知》)

近日,國家發展改革委、中科院下發了《關于印發科技助推西部地區轉型發展行動計劃(2013-2020年)的通知》,提到了支持西部地區的“基于物聯網技術的現代物流”等重點專項建設。其中,對于特種物品物流管理中的物聯網技術示范應用,《通知》要求應開發超高頻射頻識別系統、智能溫控電子標簽、遠距離讀寫器等物品信息感知技術,以及運輸車輛車載北斗導航終端,建設特種物品、危險物品自動跟蹤多方預警信息綜合服務平臺,實現對生產、運輸、流通全過程的動態安全管理。

以下是《通知》全文:

科技助推西部地區轉型發展行動計劃

(2013-2020年)

發展改革委 中科院

實施西部大開發戰略13年來,西部地區經濟社會發生巨大變化,城鄉居民生活明顯改善,基礎設施、生態環境、特色產業、社會民生等各項事業發展取得顯著成績,正處于加快發展、加速轉型、實現跨越的關鍵階段。但西部地區社會生產力總體水平仍然不高,發展中不平衡、不協調、不可持續問題依然突出,加快推進產業結構升級、實現經濟社會轉型發展的需求十分迫切。科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,是實現國民經濟轉型發展的核心驅動力。大力促進科技創新,探索具有中國特色、西部特點的科技助推區域發展的有效途徑,已成為深入實施西部大開發戰略的重要任務。為此,國家發展和改革委員會(以下簡稱國家發改委)與中國科學院(以下簡稱中科院)聯合制定科技助推西部地區轉型發展行動計劃(2013-2020年)(以下簡稱“行動計劃”)。

一、總體要求

(一)指導思想

認真貫徹落實黨的十八大精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入實施創新驅動發展戰略和西部大開發戰略,堅持解放思想、開拓創新,以市場需求為導向,以提升區域創新能力為核心,以重大科技工程和項目為抓手,以構建區域特色高技術產業鏈和產業集群為支撐,著力加大科技投入力度,建設科技創新支撐平臺;著力推進產學研協調發展,構建區域創新體系和技術創新體系;著力加強創新創業人才培養,打造本土化、高水平人才隊伍;著力深化體制機制改革,探索國家科研機構與地方合作新模式,促進科技創新與經濟社會發展深度融合,為西部地區全面建成小康社會提供有力的科技支撐。

(二)基本原則

堅持需求牽引,統籌規劃。根據國家發展戰略導向和西部地區自身發展要求,圍繞全局性、關鍵性重大科技問題,加強頂層設計,集聚多方資源,促進產學研協同創新。

堅持市場導向,政府引導。充分發揮市場在配置創新要素中的基礎性作用,加強政府的政策引導和協調服務,加快科技成果向現實生產力轉化。

堅持重點突破,示范帶動。選擇重點區域、重點領域和關鍵環節,突破核心技術,開展技術創新和示范應用,促進西部地區基礎設施、生態環境、特色產業和社會民生全面發展。

堅持著眼長遠,穩步推進。開展重大前瞻性問題研究,在相關領域搶占創新發展制高點,扎實有序做好各項科技創新規劃的落地工作,夯實科技發展基礎。

(三)行動目標

至2015年:產學研協同創新體制機制初步建立,人才激勵、科技成果轉移和產業化、科研院所等方面的改革取得突破。重點區域創新能力大幅提升,以成渝、關中-天水經濟區等為代表的區域創新體系初步形成。科研基礎條件和服務水平明顯提升,科技助推地方經濟轉型發展能力顯著增強。以中科院系統為代表的科技基礎創新和以企業為主導的產業化創新人才隊伍建設取得顯著進展。

至2020年:區域創新體系更加完善,創新活力顯著增強,科技資源布局更加合理,創新效率和效益明顯提高,建成若干具有重要影響力的創新產業集群和科技研發基地,培育一批掌握核心關鍵技術、擁有自主品牌、在行業上具有重要影響力的領軍企業,科技創新在西部地區轉型發展中發揮重要支撐作用。

二、區域創新重點布局

(一)西北片區

聚焦生態建設環境保護、資源深度開發利用和裝備制造業轉型升級等主題,開展荒漠化與沙漠化防治、水土保持與生態修復、內陸河流域水資源管理,以及礦產資源勘探、油氣和煤炭資源高值清潔轉化、風光電等新能源開發、先進裝備制造等技術集成、示范與推廣,支持在關中-天水、天山北坡、蘭州-西寧、呼包銀榆等重點區域開展科技創新改革示范。

(二)西南片區

聚焦生物多樣性保育、山地災害防治、石漠化綜合治理、資源深度開發利用、裝備制造業轉型升級等主題,重點開發農業種質資源轉化、生物醫藥、生物能源等生物產業技術,開展滑坡泥石流監控防治技術示范與推廣,實施喀斯特地區農業和生態保育綜合技術應用示范,提高礦產資源綜合利用效率,支持在成渝、滇中、黔中、北部灣等重點區域開展科技創新改革示范。

(三)青藏高原片區

聚焦生態安全屏障建設、特色資源開發、高原農牧民增收等主題,重點建立高原生態安全屏障監測與綜合評估體系、地質災害勘查與綜合防治體系,開展鹽湖資源與高原特色生物資源綜合利用技術示范,加強水資源研究及開發利用,推動南水北調西線工程科學研究,構建高原農牧結合技術體系,服務青藏高原經濟社會可持續發展。

三、主要任務

(一)深化基礎科研協作

圍繞西部區域經濟社會發展科技需求,穩步提升科教基礎能力,支持各類重點實驗室、工程實驗室、工程研究中心及企業技術中心建設發展。推動科研院所、高等院校開放科教資源,加強重大科學裝置、科研儀器、文獻信息、野外臺站等科研基礎設施共享。鼓勵科研院所、高等院校與企業共建技術研發平臺,整合科技創新資源,增強企業技術創新能力。

(二)推動科技成果轉化

圍繞西部地區傳統產業改造升級、戰略性新興產業培育、生態環境建設和民生工程等重大科技需求,重點支持科研院所、高等院校和企業合作開展協同創新,突破關鍵核心技術,實現技術系統集成,推進工程化示范。通過項目合作,引導各類創新要素向企業集聚,提升企業自主創新能力。加強科技成果轉移轉化平臺建設。到2015年,重點支持建設科技成果轉移轉化平臺40個,實施科技成果轉移轉化項目1000項。

(三)構建區域創新體系和創新型產業集群

堅持政府引導和市場配置相結合,整合創新資源,集聚創新要素,強化創新功能,建設特色鮮明和優勢突出的區域創新體系。支持西安統籌科技資源改革示范基地、成渝和關中-天水創新型區域、綿陽科技城、貴州科學城等發展,推進創新型區域和創新型城市建設。依托高新技術開發區、經濟技術開發區、高新技術產業基地、產業技術創新與育成中心等,積極承接國家重大科技項目和重大科技成果轉化項目,大力扶持創新型企業,重點支持在四川攀西和德陽、云南滇中、陜西楊凌和閻良、青海海西、寧夏寧東、新疆烏(魯木齊)昌(吉)石(河子)、廣西南寧以及重慶兩江、四川天府、貴州貴安、陜西西咸、甘肅蘭州等城市新區建設創新型產業集群。

(四)加大人才培養力度

充分發揮科研院所和高等院校的科教資源優勢,加大各類人才培養力度,大力實施“西部之光”等專項人才培養計劃,著力培養重點領域急需緊缺人才,構筑人才資源聚集高地。積極推動跨區域人才交流,通過互派掛職干部、開展研修培訓、參加國際學術交流等多種形式,鼓勵和吸引各類人才參與西部開發建設。到2015年,通過中科院系統為西部地區培訓培養科技和管理骨干2000人次、各類專業技術人才5000人次;向西部地區派遣科技副職、科技特派員和各類科技服務人員累計超過5000人次。

(五)優化創新體制機制

鼓勵因地制宜開展科技創新管理體制改革試點,探索建立政府部門間統籌配置科技資源的機制。發揮中科院系統的示范帶動作用,依托全國科學院聯盟平臺,深化院地協商機制,共同凝煉合作主題,充分發揮各類創新主體積極性,建設協同創新、開放共享的創新發展新模式。建立健全科技成果轉移轉化機制,鼓勵重大科技成果在西部地區優先示范推廣,鼓勵科技人員以科研成果入股參與企業經營。依托西部地區軍工企業密集優勢,探索建設軍民結合、軍地結合、寓軍于民的國防科技創新體系,研究推動在重慶、四川、貴州、陜西、甘肅、內蒙古等地區設立軍民兩用技術融合發展示范區,推進軍民技術雙向轉移。

(六)開展戰略咨詢服務

充分發揮中科院學部、科研院所及教育機構院士專家智力優勢,圍繞西部地區工業化、信息化、城鎮化和農業現代化等建設中的重大科技問題,扎實做好“院士專家西部行”、“專家工作站”等戰略咨詢和科技服務活動。圍繞區域產業發展、科技創新、人才培養、生態保護等重大課題及相關專項規劃,根據地方實際需求,開展專題研究和咨詢論證,為相關部門和地方政府提供科學決策依據。

四、重點專項

(一)生態建設環境保護重大技術集成與示范

1.西北荒漠化防治與黃土高原水土保持

重點圍繞內陸河流域荒漠化綜合防治、黃土高原水土保持、水資源與土地管理、大型工礦區環境保護、草原生態保護等,開展區域生態建設規劃與重大生態建設工程動態綜合評價,開展關鍵技術集成創新,構建應用推廣模式,開展典型示范,為干旱半干旱地區生態環境保護治理提供系統工程技術解決方案。

2.西南生物多樣性及喀斯特脆弱生態系統保育

針對西南生物多樣性保護及石漠化綜合治理等現實問題,重點突破表層水資源優化配置、土壤流失阻控、實用生態型水窖設計等技術難題。積極構建西南特色植物園體系和高原國家公園體系,開展干熱河谷地區生態修復、干旱災害防控研究,探索生物多樣性持續利用新模式,促進區域生態、生產、生活三位一體可持續和諧發展。

3.青藏高原生態安全屏障監測與評估體系

圍繞氣候變化和人類活動影響辨識、區域生態安全調控機制等問題,加強青藏高原生態系統可持續管理體系研究,開展高原生態系統對氣候變化的適應及其功能提升的技術集成示范,構建青藏高原生態安全屏障監測與評估體系和管理模式。

4.三峽庫區可持續發展技術體系建設

圍繞三峽庫區在生態環境診斷、污染治理、災害防治、綜合管理等需求,建立三峽及上游流域生態水文模型系統,構建三峽庫區綜合監測體系與數據共享服務平臺,建設三峽庫區生態環境保護技術試驗示范區。

(二)煤炭高值清潔轉化利用

1.煤制烯烴

通過專用催化劑制備及流化床反應器優化等關鍵技術集成和工程化試驗,開發具有自主知識產權的煤制烯烴生產工藝和裝置,開展工業化示范,適時推廣應用。

2.煤制乙二醇

重點研發解決部分替代石油產品的新一代特種催化劑、核心生產裝備等工程化關鍵技術與工藝,開展煤制乙二醇成套技術工業化示范,適時推廣應用。

3.煤制油

重點研發新型鐵基催化劑、漿態床反應器、煤加氫熱解等關鍵工程化技術和工藝,開展鐵基漿態床百萬噸級煤制油工業化示范,以及鈷基固定床10萬噸級煤制油規模產業化示范。

(三)特色能源礦產資源綜合開發利用

1.礦產資源勘探新技術

大力推進成礦理論、找礦方法和勘查開發關鍵技術的自主創新,做好新增礦產資源勘查勘探工作,有效增加可供開發的礦產資源儲備,加快戰略性資源接續基地建設。

2.有色金屬資源綜合利用

圍繞有色金屬高效清潔轉化科技需求,開發新產品、新技術、新工藝,實現釩鈦磁鐵礦中鐵、釩、鈦、鉻等有價元素高效利用,強化鋁土礦和赤泥、鉭鈮鈹鈦等稀有金屬、鉀尾渣等綜合利用,以及氧化鎳礦多元素綜合提取。推進攀西戰略資源創新開發試驗區建設。

3.鹽湖資源綜合利用

加強鹽湖水循環、固體礦與液體礦轉化規律研究,突破鉀、鎂、鋰、硼綜合利用關鍵技術,提供鹵水礦床優化開采系統解決方案,開展鉀、鎂、鋰、硼等化工產品高值清潔利用工程化驗證與產業化示范。

4.稀土資源高值轉化

針對西部地區稀土資源冶煉中尾渣污染及部分稀貴有價元素難以回收利用等問題,研發尾渣中稀貴元素分離、提取、制備新技術與新工藝,提高稀土礦產綜合利用效率。推動在內蒙古設立稀土研究院等科研機構。

5.新能源開發利用

重點開展風電裝備整機及零部件制造,加快光伏儲能材料及光伏配套裝置和產品、非晶硅太陽能發電技術及工藝等關鍵技術的研究開發。

(四)先進制造技術集成應用

1.高端智能裝備

重點面向能源裝備、石油化工、工程機械等產業中的大型水電、大型鍋爐、空氣儲能、數控機床、儀器儀表、光電加工等關鍵裝備,突破蒸發冷卻、超臨界循環流化床、信息感知傳輸與建模仿真、激光加工等關鍵技術,加強系統集成,提升裝備制造業生產水平和效率。

2.工業智能控制與機器人

面向汽車摩托車、工程機械等自動化生產企業和大型鑄件制造企業信息化改造需要,重點突破工業生產總線、多傳感器融合與網絡化控制、伺服驅動、機器視覺等關鍵核心技術,開展系統集成和工業化應用,促進工業生產的智能化、自動化和數字化,提升企業精益和柔性制造能力。

3.關鍵基礎材料與器件

重點面向關鍵部件制造、節能環保、新型發光顯示、光伏儲能、電力傳輸等產業對材料的需求,以輕量化、綠色化、高性能為目標,突破特種合金、特種工程塑料、納米隔熱材料、晶體材料、石墨烯、高性能陶瓷、稀土新材料等制備和生產關鍵技術,并實現產業化。

4.智能工業設計

重點做好三維數字設計、仿真分析、虛擬現實、數據安全、快速成形、遠程教育、科研協同等模塊開發工作,搭建集科研、教學與產品試制功能于一體、實時交互的虛擬現實設計制造平臺,培訓培養產業技術骨干人才,為企業提供公共技術支撐服務。

(五)特色生物資源綜合高效利用

1.西北特色生物資源綜合利用

開展引種繁育和活性成分提取制備先進工藝等技術集成,搭建技術孵化平臺,建設道地中藥材和油料作物等特色生物資源規模化種植、民族醫藥生產示范和特色生物資源產業化及精深加工基地。

2.西南特色生物資源深度發掘與可持續利用

利用現代生物技術和加工手段,開展名特優動植物新品種挖掘與繁育、天然有效成分的提取制備生產等關鍵技術集成與產業化示范,建立生物質能源與高檔油料植物、名貴花卉、道地中藥材等規范種植和精深加工工程化示范基地。建設云南生物產業創新集聚區。

3.青藏特色生物資源綜合利用

綜合運用先進分析、提取和制備等技術手段,開展特色生物資源品質綜合評價,突破藏藥材及特色產品深度開發的關鍵工藝技術,提高資源利用率和產品附加值,促進產品多樣化、高值化和品牌化。

(六)特色農牧業

1.現代農業可持續發展關鍵技術示范

圍繞大面積作物高產栽培、土壤調控、綠色肥料、生物農藥、集約化生產等關鍵環節,開展先進技術集成、示范與推廣,建立生產體系與生態環境協調發展的現代農業可持續發展模式,帶動西部地區農業特色化、高值化、生態化發展。

2.農作物新品種選育和農副產品深加工

利用傳統種植技術、分子生物技術和重離子輻照誘變技術等手段,因地制宜重點培育或馴化小麥、水稻、玉米、甜高粱、蓖麻、青稞、馬鈴薯、茶葉、中藥材、油料作物等新品種,開展標準化種植示范,建立一批規模化生產與深加工基地。

3.畜牧業良種優化及配套技術示范推廣

重點在良種及配套技術提升、育種新材料和品種創制、良種種質和活畜生產供應等領域,集成基因工程、胚胎工程、營養及環境調控、健康養殖等技術,開展育種、繁殖、推廣一體化的良種產業體系和綜合示范,構建集天然草地和退化草地減壓增效型、農牧耦合型、城郊循環增效型為一體的生態集約化畜牧養殖業發展模式。

4.高端牧草產業化關鍵技術集成和示范

開發具有自主知識產權的特色牧草新品種,系統解決現有牧草抽穗率低、結實率低、發芽率低等問題,推進建設新品種可持續利用示范區,探索生態保護和特色農牧業同步發展的綠色經濟模式。

5.特色林果產業技術示范推廣

研究建立林果引種、繁育及栽培技術體系,開展新品種引進及區域適應性試驗、產業化系列新技術示范與推廣,建設林果新品種產業化及加工示范基地,通過構建產業化技術標準體系,促進西部地區林果產業集約化、規模化發展。

(七)基于物聯網技術的現代物流

1.基于物聯網技術的制造企業物流管理

突破物品有效識別、定位和跟蹤技術,以及數據采集系統與生產執行系統、倉庫管理系統的無縫銜接技術,實現對物料補給、倉庫管理等生產環節的實時監控與跟蹤,在有條件的制造企業進行示范應用。

2.特種物品物流管理中的物聯網技術示范應用

開發超高頻射頻識別系統、智能溫控電子標簽、遠距離讀寫器等物品信息感知技術,以及運輸車輛車載北斗導航終端,建設特種物品、危險物品自動跟蹤多方預警信息綜合服務平臺,實現對生產、運輸、流通全過程的動態安全管理。

3.云計算在現代物流業中的應用

重點開發基于云計算的海量物流數據處理技術,通過廣域網專線互聯,使物流企業、物流園區、配送中心與云計算數據中心實現實時信息共享。研究搭建物流企業云平臺,形成便捷、可靠的物流信息網絡。

4.基于物聯網技術的食品物流信息系統

建立基于物聯網技術的食品跟蹤管理及溯源系統,形成綠色食品物流信息采集、處理和服務的交換共享機制,實現食品物流全程跟蹤管理,為食品信息追溯和食品安全提供物流技術保障。

5.區域性聯運物流園區應用示范

開發基于物聯網的物品管理與追溯、智能安全防護、軟件系統等技術,選擇典型物流園區試點示范,建設西部區域性綜合物流園區信息管理平臺,實現智能倉儲管理、海陸空聯運等物流信息的一站式服務。

(八)科技惠民

1.科技服務西部醫療衛生

面向邊遠鄉村醫療、社區基層醫療和腫瘤治療等需要,著力解決低成本診斷儀器、智能醫學和特種治療裝備的關鍵技術問題,研發多功能、便攜式醫療診斷儀器及智能醫療服務系統,開展低成本、高可靠的健康基層醫療服務試點工作,推動建設重離子應用加速器產業化及應用示范基地。發揮遠程會診作用,提高西部地區基層醫療機構技術服務能力,降低病患轉診率。

2.信息技術服務少數民族教育與社會管理

利用雙語學習語音評測、圖像識別與智能視頻分析、人臉識別等關鍵技術,開發少數民族語音語料庫、雙語教學資源庫及管理系統、千萬級人臉對比系統、多屬性視頻檢索系統,開展應用示范和規模化推廣。搭建全國優質教育資源平臺,開展多媒體遠程教學及教師培訓。

五、保障措施

(一)加強組織領導

國家發改委(西部開發司)和中科院(科技促進發展局)牽頭,建立聯席工作機制,指導西部地區各省(自治區、直轄市)發改委和中科院院屬單位共同做好“行動計劃”的組織實施工作,積極協調國務院有關部門、各省(自治區、直轄市)人民政府共同參與、支持“行動計劃”。國家發改委(西部開發司)和中科院(科技促進發展局)要加強對“行動計劃”中部署的重點任務、專項工程實施情況監督檢查,對實施中出現的重大問題,及時協調督促有關地區、部門認真解決。中科院(科技促進發展局)要依據“行動計劃”組織編制重點儲備項目和平臺建設目錄,并在科學論證基礎上動態調整。

(二)加大投入力度

探索建立促進科技投入增長的長效機制,在充分利用現有資源的基礎上,強化政府對公共科技創新投入的保障。積極爭取利用國家資金支持“行動計劃”內的重點任務和項目。中科院在安排科研經費時,要繼續加大對西部地區所屬科研院所的傾斜力度,要進一步提高西部行動計劃和西部專項工程的資金安排規模。國家發改委和中科院從現有課題研究經費中,每年聯合支持若干涉及西部大開發戰略、規劃、政策方面的重點課題研究。西部地區各級發改委要積極協調有關部門,在安排相關投資時,依據“行動計劃”優先安排資金支持。中科院積極聯合其他科研力量,組織技術、項目、人才、平臺等相關科技資源向西部地區集聚,吸引社會多元化資金投入。

(三)強化政策支持

認真落實《科學技術進步法》及相關法律法規,加大對科技創新活動和科技創新成果的法律保護力度。國家重點人才計劃進一步向西部地區傾斜。鼓勵各類人才在企業、科研院所、高等院校之間雙向流動。適度增加科研院所面向西部地區的研究生招生指標。認真落實國家關于科技成果轉化的激勵和獎勵政策,探索建立國家重大科技成果轉化新機制,鼓勵采取知識產權轉讓、許可、質押等方式,實現知識產權的市場價值。完善促進新技術和新產品應用引導政策,鼓勵新技術新成果在西部地區優先轉化、應用示范。鼓勵金融機構和社會資本支持科技創新型企業發展。

提交

2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉

禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章

從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新

漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線

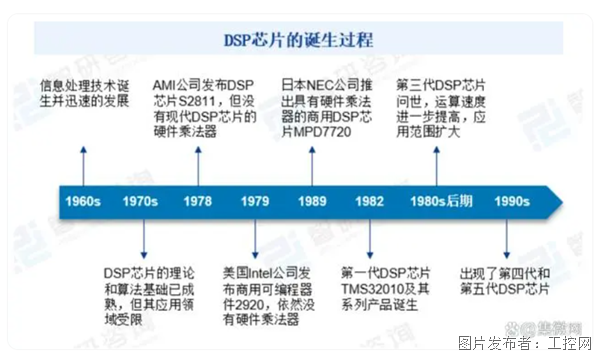

DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?

投訴建議

投訴建議