走向融合的自動化

自動化歷經40年發展,已形成了不同的產品體系、獨立的產品商業模式。在技術、需求的雙重推動作用下,自動化踏上了單元產品—系統組合—系統集成—產品集成,直至今天走向“融合”的發展之路。

文/ 《工控觀察》 孫慧昕

融合是什么?融合是指幾種不同的事物合成一個整體。

元朝趙孟頫妻子管道升所做流傳至今的《我儂詞》或許是對這一概念最好的解讀:“把一塊泥,捻一個你,塑一個我。將咱兩個一齊打破,用水調和;再捻一個你,再塑一個我。我泥中有你,你泥中有我”。

所以,融合不是簡單的物理連接,而是具備共同基因的有機結合。

自動化歷經40年發展,已形成了不同的產品體系、獨立的產品商業模式。在技術、需求的雙重推動作用下,自動化踏上了單元產品—系統組合—系統集成—產品集成,直至今天走向“融合”的發展之路。

這是一次跨越單元產品體系、打破不同供應商體系、改變沿襲已久的商業模式、融入應用行業的漫長之旅。“融合”概念的提出,是自動化在理念上的一次升華。

自動化本身就是技術融合的產物

始于1942年的“曼哈頓計劃”推動了計算機技術發展。

1969年,這一技術與控制技術、電子技術融合,誕生了PLC;

1975年,計算機技術融合控制技術,DCS系統問世;

1980年前后,電力電子技術融合計算機技術、控制技術,變頻器技術成熟;

1984年,引入并吸收IT技術,工業現場總線標準產生;

……

技術進步,邊緣學科日趨成熟,為自動化產品、系統奠定了基礎。在需求的“催化”下,融合多技術、滿足相對普遍性需求的“標準產品”誕生了。并在需求發展的大背景下,推陳出新,與時俱進,終成今日之正果。

之所以稱之為“標準產品”,是他們在類型、功能、性能、規格、質量、應用上具有共性,遵循相關標準,可批量生產并可以產品形式銷售。這些標準產品的誕生,解決了工業生產中各種共性需求,也成為自動化沿用至今的主要商務模式。

融合之先兆—組合

融合是全方位的,從技術到產品,直至自動化產業的商業模式。

自動化單元產品與獨立系統的技術融合已無障礙,且在不同控制領域均呈獨立發展之勢。這一進程的結果是:自動化市場形成了沿用至今的產品商業模式。在順序控制、過程控制、傳動控制、運動控制等經典領域,形成了沿用至今的PLC、DCS、變頻器、伺服等標準化或系統化的產品與平臺,自動化進入產品化時代。40年來,這種商業模式幾無變化,也成就了很多成功的企業。

工業生產從手工到機械,從輕工業到重工業。工業化進程中生產規模日趨龐大,引入系統工程概念,是對這一產品化商業模式的第一次挑戰。

如何適應日趨龐大的生產規模的控制需求?如何滿足“系統工程”中對順序控制、過程控制、傳動控制、運動控制的綜合需求?不同的產品體系開始“組合”,自動化進入“系統化”進程。

“系統化”進程首先始于同一品牌的不同產品體系,且各主流供應商無一例外地選擇了通信--通過自定義的通信標準,使得自身不同產品體系形成可以解決多種控制需求的系統。之所以選擇自定義通信標準,一為缺乏標準的工業通信協議,二為商業模式所限。此時的產品“系統化”,還僅是獨立品牌供應商的封閉式產品“組合”。

始于1984年的現場總線標準,是對這一封閉式“系統化”的一次變革。歷經20年,現場總線、工業以太網技術已成為控制系統的最優化“組合”方案。自動化系統化終于打破各自封閉體系,不同品牌的不同產品終于得以有機會相互“組合”,成為系統。但這一“組合”的開放性仍然是有限的,不同標準的供應商群體仍然涇渭分明。

這一時期,自動化領域誕生了一批新的產品--兼容多總線協議的分布式I/O,集成總線協議的過程儀表,適用不同網絡協議的網關、網橋。一批新型公司得以誕生,秉承開放式理念進入這一市場,雖不能成為主流,但已有一席之地。

融合之演進—統一架構

在計算機技術、軟件技術、IT技術發展的大背景下,自動化技術像是滴入水中的牛奶,擴散已經開始。融合不同控制技術以及IT技術的新系統開始形成。

我們可以把“第四代DCS”視為這一變化的表征。

信息和集成基本描述了當今DCS

提交

2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉

禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章

從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新

漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線

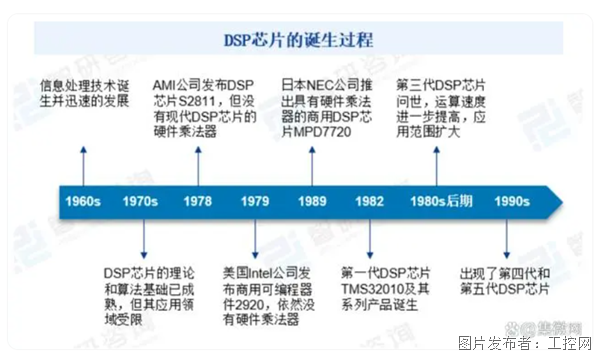

DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?

投訴建議

投訴建議