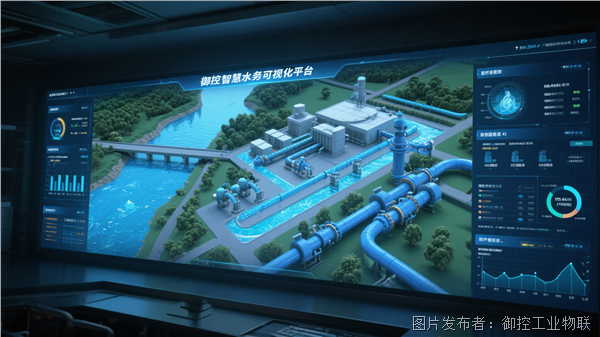

二次供水智慧化建設:物聯網水質安全方案

隨著城市化進程加速,高層建筑占比突增,二次供水系統成為保障居民用水安全的“最后一公里”。傳統二次供水管理模式依賴人工巡檢、定時消毒,存在水質監測滯后、設備能耗高、應急響應慢等痛點。在此背景下,智慧水務技術通過物聯網、大數據、AI算法的深度融合,推動二次供水向“全感知、全聯動、全智能”轉型,成為破解行業困局的核心路徑。

一、痛點:傳統模式的四大“卡脖子”難題

水質安全盲區:物業主導的維護模式導致消毒記錄缺失、水箱清洗周期超標,部分老舊小區二次供水設施使用超15年未更新。

供需失衡矛盾:用水高峰期水廠壓力不足導致缺水,低谷期富余產能浪費,單日水泵功率波動超40%。

管理成本高企:人工巡檢覆蓋率不足30%,單次搶修平均耗時4小時,管網漏損率長期高于12%。

技術孤島效應:SCADA系統、水質傳感器、能耗監測設備數據割裂,無法形成協同決策。

二、功能:物聯網驅動的六大核心能力

1. 實時水質監測與預警系統

多參數感知:部署御控物聯網網關,實時采集余氯、濁度、PH值、菌落總數等,結合超聲波液位計監測水箱水位。

智能預警機制:在御控工業云平臺預設水質閾值,通過短信、御控APP、微信小程序多通道推送,響應時間縮短至30秒內。

2. 設備全生命周期管理

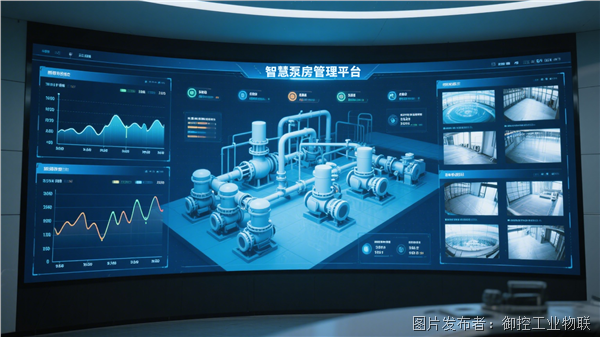

數字孿生建模:構建泵房模型,實時映射設備運行狀態。

預測性維護:分析振動、溫度傳感器數據,提前7天預警軸承磨損,減少非計劃停機80%。

無人值守模式:AI攝像頭識別非法入侵,溫濕度傳感器聯動通風系統,運維成本降低60%。

3. 多端協同管理平臺

GIS一張圖:集成泵房位置、管網拓撲、水質數據,支持按區域/設備類型篩選查看。

移動巡檢APP:運維人員通過手機接收工單,上傳現場照片、維修記錄,流程閉環率100%。

公眾服務平臺:居民掃碼查詢水質報告、繳費記錄,投訴處理時效從72小時壓縮至4小時。

4. 數據驅動的決策支持

能耗分析看板:可視化展示電耗、水耗趨勢,定位高耗能設備,指導設備更新計劃。

漏損定位算法:通過壓力波動分析,精準定位管網漏點,漏損修復效率提升3倍。

三、意義:從“保障供水”到“創造價值”的跨越

社會效益:水質合格率提升,居民投訴率下降。

經濟效益:小區年節約運維成本降低,設備壽命延長。

行業示范:形成可復制的“硬件+平臺+服務”模式,推動二次供水行業標準化、規范化發展。

提交

數字賦能農村智慧供水

智慧水利信息化系統解決方案

數字孿生賦能水務管理:智慧水務解決方案

智慧水務二次供水管理:物聯網解決方案

智慧水務平臺調度系統:自來水調度解決方案

投訴建議

投訴建議